Der erste Eindruck eines Raums entsteht nicht am Bildschirm, sondern in der Werkstatt. Wo Holz riecht, Kanten mit der Hand gebrochen werden und der letzte Schleifgang entscheidet, ob eine Oberfläche lebt oder nur glänzt. Genau hier liegt die Stärke schweizerischer Handwerkskunst für das Interior: Präzision, die man spürt, und Materialkultur, die Räume ruhig, klar und langlebig macht.

Warum Manufakturqualität Räume verändert

Schweizer Werkstätten verbinden Maßhaltigkeit mit einem kompromisslosen Blick auf Details. Ein Tritt in die Treppe wirkt satt, eine Schublade schließt mit sanftem Widerstand, ein Tischblatt klingt warm statt hohl. Das ist kein Zufall. Es entsteht aus Jahrhunderte alten Fertigkeiten, abgestimmt mit heutigen Werkzeugen und einem feinen Gespür für Proportionen.

Die ästhetische Linie ist zurückhaltend und präzise. Kantenradien, Schattenfugen, die Art wie sich Licht über Maserungen bewegt, all das ist Teil einer Gestaltsprache, die ohne Lärm auskommt. Sie passt zu reduzierten Grundrissen genauso wie zu historischen Fassungen.

Und sie wird selten laut. Gute Stücke erlauben sich Ruhe.

Materialien mit Herkunft

Regionale Ressourcen prägen die Materialwahl. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern wegen haptischer und akustischer Qualitäten, die in Innenräumen entscheidend sind.

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, oft luftgetrocknet, liefert Struktur und Temperatur.

- Naturstein aus alpinen Steinbrüchen bringt Schwere, Robustheit und eine subtile Farbigkeit.

- Metall setzt präzise Linien, dient als Tragwerk und als feiner Akzent.

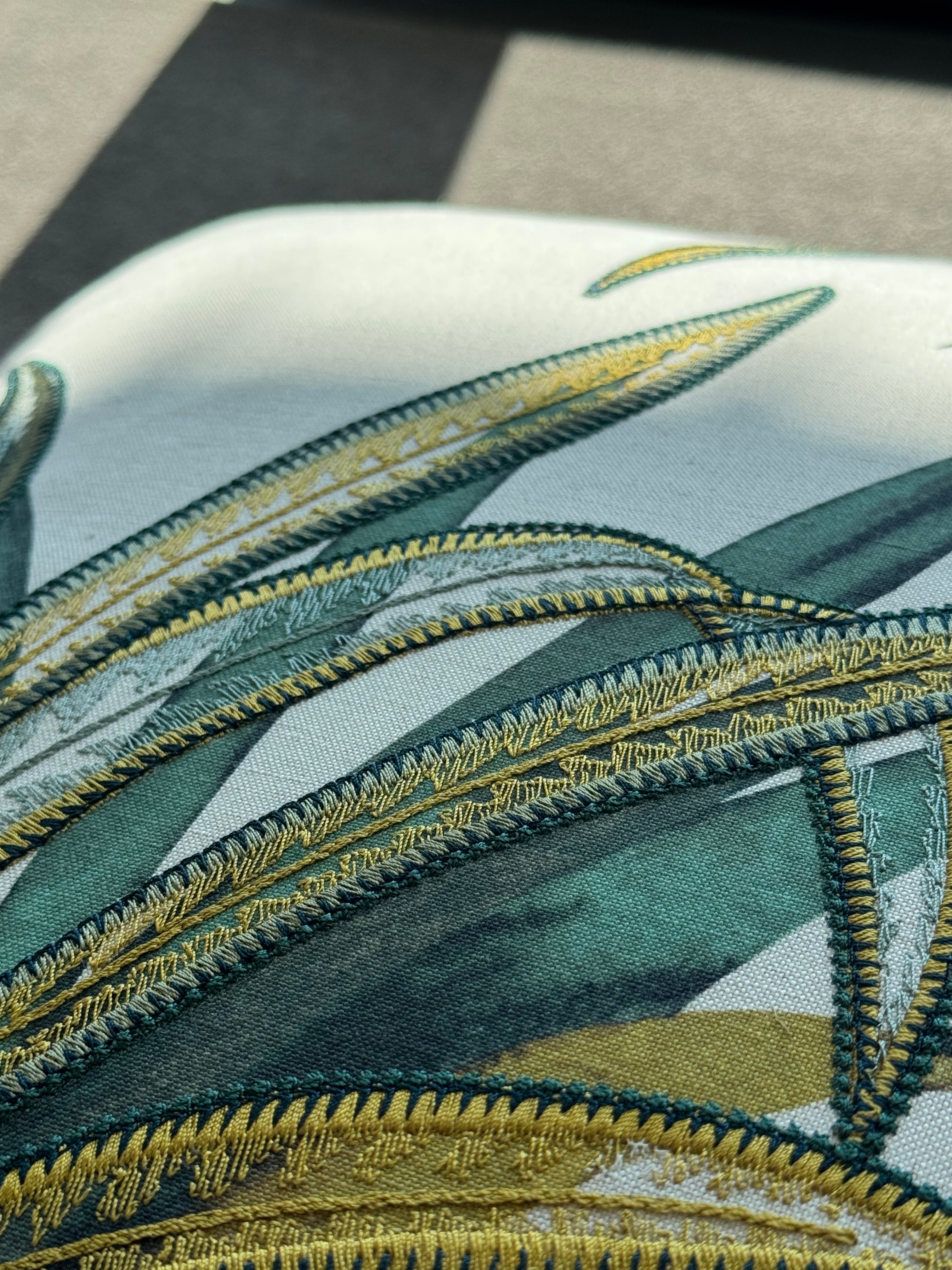

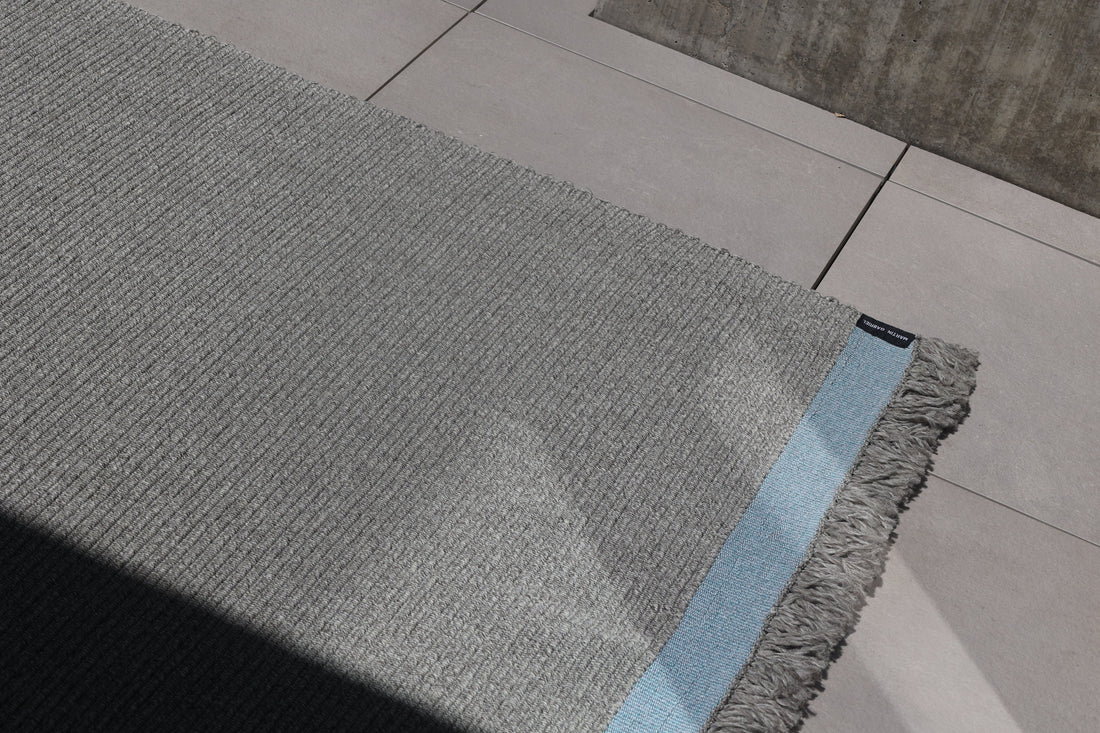

- Textilien aus Wolle oder Leinen zonieren und verbessern die Raumakustik.

- Glas und Keramik prägen Lichtführung und Pflegeleichtigkeit.

Eine kompakte Übersicht:

| Material | Herkunft/Region | Eigenschaften | Einsatz im Interior |

|---|---|---|---|

| Eiche | Mittelland, Voralpen | zäh, offenporig, warm | Tischplatten, Böden, Küchenfronten |

| Nussbaum | Westschweiz, Import selektiv | feinporig, lebhafte Maserung | Akzentmöbel, Wandverkleidung |

| Lärche | Alpenraum | harzreich, robust, rötlicher Ton | Fassaden innen, Fenster, Böden |

| Arve (Zirbe) | Graubünden, Wallis | duftend, weich, beruhigende Wirkung | Schlafzimmermöbel, Wandtäfer |

| Kalkstein | Jura | matt, homogen, zeitlos | Arbeitsplatten, Waschtische, Böden |

| Gneis | Tessin | hart, spröde, markante Textur | Treppen, Sockel, Küchen |

| Edelstahl | Deutschschweiz | hygienisch, präzise Kanten möglich | Arbeitsflächen, Beschläge, Handläufe |

| Messing | Ateliers in Zürich, Bern | patiniert schön, warm glänzend | Griffe, Leuchten, Armaturen |

| Filz/Wolle | Appenzell, Entlebuch | schallabsorbierend, temperaturausgleichend | Akustikpaneele, Vorhänge |

| Glas | Glashütten, spezialisierte Betriebe | lichtleitend, pflegeleicht | Türen, Trennwände, Vitrinen |

Die Kunst liegt im Kombinieren. Ein ruhiger Kalkstein lässt die Maserung einer Eiche umso klarer wirken. Messing hebt mit Patina den Übergang zwischen Holz und Stein. Textilflächen brechen Hall, ohne Volumen zu nehmen.

Regionale Handschriften

Die Schweiz trägt mehrere Interior-Dialekte in sich. Das macht die Zusammenarbeit mit lokalen Ateliers so wertvoll.

- Alpenraum: Lärche, Arve, kräftige Querschnitte, Holzverbindungen, die sichtbar bleiben. Geborgenheit durch Materialstärken und gedämpfte Oberflächen.

- Mittelland: Reduktion und Präzision, fein abgestimmte Fugenbilder, integrierte Technik, zurückhaltende Farbigkeit.

- Romandie: Weichere Töne, fließende Übergänge zwischen Alt und Neu, Möbel mit eleganter Kante.

- Tessin: Stein als Bühne, kühleres Licht, Kontraste aus rauer Haptik und glatter Metallarbeit.

Jede Region hat Meisterbetriebe, die diese Handschriften weiterentwickeln. Nicht nostalgisch, sondern zeitgemäß.

Von der Idee zur fertigen Einbauarbeit

Ein gutes Ergebnis beginnt mit einem klaren Prozess. Der Ablauf wirkt unspektakulär, doch er spart Zeit, Budget und Nerven.

-

Gespräch und Raumanalyse

Ziele, Abläufe, Licht, Akustik, Stauraum. Die Werkstatt stellt Fragen, die oft kein Plan erfasst. -

Materialmuster und Mockups

Echte Hölzer, geölte Probeflächen, Kantenvarianten. Ein A3-Mockup an der Wand sagt mehr als 20 Renderings. -

Detaillierung und Toleranzen

Fugenbreiten, Schatten, Einstellmöglichkeiten. Beschläge werden gewählt, bevor das Holz zugeschnitten wird. -

Prototyp und Freigabe

Schublade, Griff, Lamellensegment oder Verbindung als funktionsfähiges Muster. Haptik klärt Diskussionen. -

Fertigung

Schablonen, CNC für Wiederholteile, Handarbeit für Sichtflächen. Oberflächenbehandlung in mehreren Gängen. -

Montage und Feinkalibrierung

Vor Ort stellt die Werkstatt Lager, Scharniere und Fugen nach. Erst hier zeigt sich, wie gut geplant wurde.

Ein Tipp, der oft übersehen wird: Ausreichend Toleranz zum Baukörper einplanen. Wände sind selten im Lot, Klima arbeitet, Materialien bewegen sich.

Langlebigkeit und ökologische Qualität

Handwerk ist Nachhaltigkeit, wenn es auf Reparierbarkeit, regionale Lieferketten und ehrliche Materialien setzt. Eine Küche aus massivem Holz lässt sich nach zehn Jahren neu ölen und stellen. Ein Werksteinboden kann nachgeschliffen werden. Metallteile erhalten eine zweite Oberfläche statt entsorgt zu werden.

Praktiken, die sich bewährt haben:

- Holz aus FSC- oder PEFC-Quellen, ideal mit Herkunftsnachweis aus der Region

- Lufttrocknung oder schonende Kammertrocknung für spannungsarmes Material

- Öle, Seifen, Wachse statt dichter Kunstharzschichten

- Schraub- statt Klebeverbindungen an stark beanspruchten Stellen

- Demontagefreundliche Konstruktion für spätere Anpassungen

- Reparaturfreundliche Geräteintegration und beschaffbare Ersatzteile

Langlebige Oberflächen dürfen Spuren aufnehmen. Patina ist kein Fehler, sondern die Geschichte eines Raumes.

Präzision trifft digitale Werkzeuge

CNC, 3D-Scan und parametrische Planung sind keine Gegenspieler zur Werkbank. Sie erweitern das Repertoire. Freiformflächen für eine Empfangstheke, millimetergenaue Anpassungen an Bestand, serielle Teile mit konstanter Qualität, das alles entsteht schneller und genauer.

Der Unterschied zeigt sich beim Finish. Kanten werden von Hand verrundet, Poren geöffnet oder geschlossen, Töne mit Pigmentöl fein kalibriert. Die Maschine setzt die Basis, die Hand macht den Charakter.

Smart-Home-Elemente integrieren sich unsichtbar. Lüftungsschlitze als gestaltetes Raster, Ladestationen hinter Fasen, Lichtkanäle in Schattenfugen. Technik dient dem Raum, nicht umgekehrt.

Drei Projekte, die den Ansatz greifbar machen

Stadtwohnung in Zürich

Eine Altbauwohnung mit Stuck und Fischgrat bekam eine ruhige, präzise Küche. Fronten aus geräucherter Eiche, Arbeitsplatte aus hellem Jurakalk, Griffe als eingelassene Messingmulden. Das Gewicht des Steins beruhigt die Raumwirkung, die Maserung der Eiche liefert Tiefe. Alle Fronten sind von innen verschraubt, nachstellbar, die Geräte auf austauschbaren Konsolen. Nach zwei Jahren wurde geölt, der Kalk poliert, fertig.

Berghaus in Graubünden

Arve für die Schlafräume, Lärche gebürstet für Aufenthaltsbereiche, Wollfilzpaneele an der Decke. Die Fensterleibungen sind tief und mit Schattenfugen gearbeitet, was das Licht weich macht. Eine Sitzbank entlang der Südfassade nimmt Heizkörper auf, die Revisionsklappen sind Teil der Profilierung. Der Geruch der Arve bleibt dezent, nicht parfümiert.

Atelierbüro bei Lausanne

Offener Raum, Betonboden, viel Glas. Akustik war das Hauptthema. Die Lösung: Rahmenmöbel aus Esche mit mikroperforierten Füllungen und dahinterliegender Wollschicht, dazu Vorhänge aus schwerem Leinen. Besprechungstisch mit integrierten Anschlüssen unter einer klappbaren Massivholzleiste. Nichts schreit nach Technik, alles funktioniert.

Licht, Farbe und Akustik

Räume mit handwerklichem Kern gewinnen durch sorgfältig geplantes Licht. Die besten Oberflächen verlieren, wenn sie platt ausgeleuchtet werden. Besser ist eine Abstufung aus Grundlicht, betonten Flächen und warmen Reflexen.

Worauf es ankommt:

- Farbtemperaturen mischen, aber kontrolliert einsetzen. 2700 K in Wohnzonen, 3000 K in Arbeitszonen, punktuell neutral für Aufgabenlicht.

- Indirektes Licht in Schattenfugen. So entstehen schwebende Decken oder leichte Wände.

- Metalloberflächen nicht flächig beleuchten. Streiflicht bringt Tiefe, harte Spots erzeugen Blendung.

- Akustik am Anfang mitdenken. Kleinere textile Flächen, perforierte Paneele und schwere Vorhänge reichen oft aus, wenn sie gezielt platziert sind.

Farben folgen dem Material. Echte Töne geben Orientierung. Gebrochene Weißtöne neben Kalkstein, Graugrün für Rahmen, die Holzmaserung trägt. Kein Effektfeuerwerk, lieber ein durchgehender Rhythmus.

Zusammenarbeit mit Ateliers

Die Wahl der Werkstatt entscheidet über das Ergebnis. Gute Betriebe sprechen offen über Machbarkeit und Kosten, zeigen Referenzen und laden in die Werkstatt ein.

Kriterien für die Auswahl:

- Referenzen, die zur eigenen Sprache passen, nicht nur schöne Fotos

- Saubere Werkstattabläufe, Musterkultur, Probemontagen für komplexe Teile

- Ehrliche Beratung bei Budget und Termin

- Greifbare Materialkompetenz, nicht nur Katalogwissen

- Bereitschaft zur Kooperation mit Architekt, Lichtplaner, Haustechnik

Ein typischer Zeitrahmen für eine maßgefertigte Küche liegt bei 8 bis 14 Wochen ab Freigabe der Ausführungspläne. Einbauschränke und kleine Möbel bewegen sich zwischen 4 und 10 Wochen. Komplexe Projekte benötigen Puffer, besonders wenn Naturstein und Sonderbeschläge beteiligt sind.

Pflege, Patina und Werterhalt

Ein gut geölter Holztisch wird schöner, wenn er benutzt wird. Wasserflecken lassen sich auspolieren, Kratzer mit einem feinen Schliff beruhigen. Ein Jura-Boden freut sich über Seifenpflege, die Poren schließt und die Oberfläche matt hält. Messinggriffe entwickeln eine dunklere Haut, die man nicht ständig wegpolieren sollte.

Pflegeplan in Kurzform:

- Holz geölt: Erste Nachpflege nach 6 bis 12 Monaten, dann nach Bedarf. Flecken sofort trocken aufnehmen.

- Naturstein: pH-neutrale Reiniger, Seifenlauge für Kalkstein, periodische Imprägnierung prüfen.

- Metall: Trocken wischen, Fingerabdrücke nur punktuell entfernen, keine groben Scheuermittel.

- Textil: Regelmäßig lüften, absaugen, punktuell reinigen statt Vollwäsche.

Reparierbarkeit ist Teil des Plans. Schraubverbindungen, zugängliche Beschläge, Ersatzteilnummern für Beschlagssysteme und Geräte. Das verlängert die Nutzungsdauer erheblich.

Kosten klar strukturieren

Qualität hat ihren Preis, doch Transparenz schafft Vertrauen. Die größten Kostentreiber sind Materialstärke, Oberflächenbehandlung, Beschläge und Komplexität der Geometrie.

Eine grobe Orientierung:

| Bauteil | Einflüsse auf Kosten | Hinweise zur Optimierung |

|---|---|---|

| Schreinereinbau | Materialstärke, Kantenbild, Anzahl Fronten | Modulare Raster, reduzierte Tiefenvarianten |

| Küche | Geräte, Arbeitsplatte, Beschlagsysteme | Prioritäten festlegen, Geräte austauschbar planen |

| Naturstein | Herkunft, Stärke, Kantenbearbeitung | Lokale Steine, standardisierte Plattenformate |

| Metallarbeiten | Oberfläche, Schweißnähte sichtbar oder geschliffen | Sichtkanten reduzieren, Serienteile nutzen |

| Akustik | Materialdichte, Fläche, Integration ins Möbel | Wirkungsvolle Positionen statt Vollverkleidung |

Wer früh entscheidet, gewinnt. Musterfreigaben und definierte Toleranzen vermeiden Nachbesserungen. Und wo Budget knapp ist, helfen klare Hierarchien. Ein schöner Tisch in der Mitte des Raums kann mehr ausrichten als zehn mittelmäßige Bauteile.

Bildung und Wissensnetz

Die Schweiz hat ein dichtes Geflecht aus Berufsbildung, Fachhochschulen und spezialisierten Betrieben. Schreiner, Steinmetze, Metallbauer, Textilgestalterinnen. Viele Ateliers öffnen regelmäßig ihre Türen, einige bieten kleine Serien an, die sich gut kombinieren lassen.

Impulse liefern Museen für Gestaltung, regionale Handwerkstage, Materialbibliotheken und Messen mit Fokus auf Qualität statt Masse. Wissen zirkuliert schnell, dennoch bleibt die Haltung auf Substanz gerichtet. Weniger Teile, bessere Teile.

Feine Details, die den Unterschied machen

- Schattenfugen an Decken und Sockel, die Bauteile optisch lösen

- Griffprofile mit angenehmer Haptik statt sichtbarer Knäufe

- Lüftungslösungen, die als Gestaltungselemente funktionieren

- Scharniere mit dreidimensionaler Justierbarkeit

- Bewegte Kanten, die Licht brechen ohne zu glänzen

Solche Entscheidungen summieren sich zu einem Raumgefühl, das nicht anbiedernd wirkt. Man spürt Sorgfalt, ohne belehrt zu werden.

Inspiration zwischen Alp und Stadt

Ein Stadthaus mit alten Dielen, eine Scheune mit Steinwänden, eine Fabrikhalle mit sichtbaren Trägern. Jede Ausgangslage kann mit handwerklicher Qualität gewonnen werden. Der Schlüssel liegt in Respekt vor dem Bestand und in einem klaren Fokus auf wenige starke Elemente.

Ein minimalistischer Kern funktioniert auch in historischen Fassungen, wenn Materialien auf Augenhöhe sprechen. Eine Arvewand in einem Jugendstilraum, ein Jura-Sims in einer Betonbox, ein Messingleuchtenband in einer Holzstube. Kontrast mit Haltung statt Effekthascherei.

Checkliste für den Start

- Ziele in einem Satz formulieren. Mehr Stauraum, bessere Akustik, pflegeleichte Küche.

- Materialmuster anfassen, nicht nur Bilder anschauen. Mindestens zwei Oberflächen pro Material testen.

- Ein Raster festlegen. Griffhöhen, Frontbreiten, Fugenbilder über den Raum hinweg durchziehen.

- Licht früh planen. Indirekte Anteile und punktuelle Akzente skizzieren.

- Einen Prototyp einfordern. Schublade, Griff oder Kante als Muster.

- Pflegethema klären. Öl, Seife, Imprägnierung mit Terminen.

- Rückbau und Entsorgung bedenken. Teile wiederverwenden, Materialien trennen.

- Zeitpuffer einplanen. Trocknungszeiten und Oberflächenkur zu Ende denken.

Räume, die mit Sorgfalt gebaut werden, geben Sorgfalt zurück. Man setzt die Tasse ab und sie bleibt still. Man öffnet eine Tür und sie schwingt ohne Geräusch. Kleine Momente, die den Alltag tragen. Genau dort liegt die Kraft dieser Art von Interior.